|

|

Berlin erinnerte sich sehr wohl an diese Zeit,

– und träumte davon, da anknüpfen zu können.

Aber die so lange gehätschelte Stadt hatte

Zukunftsangst, hatte Ordnungsangst, krallte sich wie zur Rückendeckung in

ihre Geschichte. Dem Phantasma einer Identität, die es so, so fortschreibbar

in unserer jungen Stadt nie gegeben hat, nachzujagen mit den Mitteln fast

fundamentalistischer Restauration und Simulation, geriet zur Posse, zur Posse

von der Provinzialität der Metropole.

|

|

|

Berlin wurde eng, reduzierte

sich ohne Not, aus Angst, sich zu verlieren: an eine jackboot-city, an eine

Knobelbecher-Stadt erinnerten draußen die 'alten Fragen und die alten

Antworten' eines preußisch durchsäuerten Neoklassizismus. |

|

|

Ich kann hier nicht in die Beispiele gehen,

ich kann sie nur antippen, kann zeigen, wie bescheiden Berlin auf die glänzenden

Herausforderungen reagierte, erstickt am Pragmatismus, zufrieden fast jetzt

im banalen Gelingen, möchte andeuten, was dumm gelaufen ist – ein Appell also

an unsere Lernfähigkeit, die so schnell behauptet und die so mühelos

widerlegt werden kann: 'Du nicht, Berlin' – kam die Stimme aus dem Off, bei

einer der letzten großen Wettbewerbsjurys;

|

|

-

nachtrauern

sollte ich dabei nicht mehr dem Strohfeuer der Euphorie, dem kein new deal,

kein neues Denken, keine erkennbar andere Politik folgte – das Tor, das Brandenburger,

bleibt zu.

-

klagen will ich nicht mehr über die großen

Wettbewerbe, deren Aktionismus in die Irre lief: wo die großen

Stadtpotenziale, am Gendarmenmarkt, am Potsdamer und am Alexanderplatz, da,

wo Berlin einen weltweiten Diskurs über Stadt hätte führen lassen können, in

enge Investorengutachten gepresst wurden, da, wo Berliner Spezialitäten aber,

die am Schloss und am Spreebogen, in absoluter Umkehrung jeder

Wettbewerbslogik, zu internationalen Pseudo-Ereignissen hochorganisiert

wurden;

-

ich rede nicht

mehr über die angeborene Grauhaarigkeit, die als Berliner Baukultur das müde

Erbe Schinkels, Stülers, das von Behrens und Tessenow hochhielt und damit

deutsche Enge fortschrieb, sich in Identitätstümeleien verstrickte;

|

|

-

ich rede nicht

mehr über die ohne Ergebnis abgenutzte Kontroverse um die Berliner

Baupolitik, die auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten nichts Besseres wusste, als

ausgerechnet und bezeichnenderweise die Oberfläche der Stadt, den

architektonischen Geschmack über Stein und Glas, über Solidität und High

Tech, über Sprödigkeit und Fabulierfreude, über tektonische, teutonische und

intelligente Häuser als Streitpunkt herauszukitzeln, statt ihre Substanz,

ihre räumlich-defizitäre Struktur auf den Prüfstand zu stellen... – Berliner

Plätze sind gar keine, hieß es dazu schon im vorigen Jahrhundert!

|

|

|

-

ich rede nicht mehr über die Friedrichstraße, wo

sich die großen Berliner Blöcke mit der Auslöschung der Parzellenstruktur

unter dem Dogma der Staffelhöhe von 30 m zu erbarmungslos abgefüllten

Solitären verwandelt haben,

|

|

-

nicht darüber,

dass dieser Berliner Block – nicht auch, sondern gerade der an der

Friedrichstraße – Gegenstand des ersten, großen, internationalen Wettbewerbs

hätte sein müssen, dass seine dann neue stadträumliche Entwicklung, seine

dann neue urbane Qualität Ausgangspunkt hätte sein müssen auf der Suche nach

'neuen Berliner Identitäten'; jenseits

der kritischen Rekonstruktion, – mit einem

zentralen Interesse: der unfruchtbaren Hermetik dieser Blöcke Porosität, also

eine erste Chance auf urbanes Leben zu eröffnen;

|

|

|

-

ich

rede nicht mehr über den Potsdamer Platz, wo wir versucht hatten, die neuere

Stadtgeschichte, diese 40-jährige Konfrontation der dritten Art, in ein

räumliches Gleichnis zu gießen, einen zweiten Platz neben dem Leipziger zu

begründen, einen Ort, der die extremen Dimensionen Berlins an dieser Stelle bewahrt,

von 'nur mal über die Straße' bis 'ab in die Wälder', den 'Angriff der

Gegenwart', die Banalitäten von Glas und Granit, so dosiert hätte, dass die

'übrige Zeit', unsere Erinnerung nicht ausgelöscht worden wäre;

|

|

-

ich rede nicht

vom Nachschlag zum Potsdamer Platz, vom ABB-Areal, wo wir die vier

'Waschmaschinen' als Kritik an den Daimler- Blöcken gegenüber so kombinierten,

dass aus der überschüssigen Baumasse dieser Miniblocks nutzbarer städtischer

Raum gewonnen werden konnte;

|

|

-

wir wagten einen

Appell an den Instinkt der Metropole, glaubten ganz vergebens an ein Klima

kalkulierter Risikobereitschaft, – dachten nicht im Traum daran, so genannter

Berlinischer Typologie zu folgen.

|

|

|

Ich

erwähne nur kurz das Spreebogenkonzept, – diese 'megaform as urban

landscape', wie Kenneth Frampton sie bezeichnen würde, – seine wahre

stadträumliche Dimension, vom Moabiter Werder bis zur Friedrichstraße, seinen

langen Atem, der abgeschnürt wurde, dem die Puste ausgegangen ist – nicht

etwa von Bonn stranguliert, das sich mittlerweile eingewöhnt hat in die

Solidarität der Spur des Bundes zwei-, dreimal über die Spree,

|

|

|

–

nein, die Stadt selbst begriff nicht die Tragweite der Idee, das Besondere

des Bundes in Berlin, begriff nicht die Spur der Institutionen von Ost nach

West,

|

|

|

quer

durch die Speer'sche Staatsachse, als das für lange Zeit prägende,

stadträumlich wirkungsvollste Bild der neu gewonnenen Bundespräsenz in

Berlin.

|

|

|

Wir

standen vor diesem hausgemachten Versagen, vor diesem respektlosen Zerwalten

einer so unumstrittenen Idee in Frust und Zorn. Nachdem der verraucht war,

stellte ich meiner Stadt das schlimmste Armutszeugnis aus:

|

|

ich

verspürte Mitleid; zum Beispiel angesichts der Ignoranz gegenüber dem Bürgerforum, wo

Berlin alle Gründe der Welt hatte, sich mit Nachdruck für eine zügige

Realisierung einzusetzen, |

|

|

wo

sich ausgerechnet Berlin einen 'Verrat an der Republik' nachsagen lassen

wird, wenn denn der Bundestag – aber die Zeichen stehen eh schlecht – sich

seiner Verantwortung endlich bewusst wird.

|

|

|

Zwanzig

Jahre auf die Wirkung frisch gepflanzter Baumalleen zu warten, die die großen

Politbauten zur Rechten und zur Linken zu binden hätten, – unsere gemeinsame

öffentliche Sache, also die res publica des Bürgerforums, auf ein paar

Granitplatten zu verspielen, dieses Bild von einem Niemandsland der Republik

ist so dürftig, dass Heiner Müller dann Recht

behalten hätte:

|

|

|

‘Eigentlich war Deutschland nie ein Ort, es

war immer eine Utopie.’ Und an dieser ’Utopie ’ hängt jetzt Statur, Maßstab,

Bindung des Kanzleramtes. Ohne die Raumkanten des Forums ist der Bau, für

lange Zeit das, was er nie sein wollte: auch nur ein Solitär.

Statt zusammen mit Forum und Alsenblock den

Rückraum und die Folie für den Reichstag zu bilden, fehlt immer noch die

alles erklärende, begreifbare räumliche Figur im weiten Rund des Spreebogens.

Ein langer Anlauf, um aufs engere Thema zu kommen,

auf die Frage warum, – wenn schon die Produzenten von Architektur und Stadt –

Staat und Kommune, Bauherrn und Investoren, Planer und Architekten – wenn die

schon an jedem Synthesegebot zerbrechen, im Stückwerk herumwursteln,

zufrieden fast schon im müden Gelingen, – warum dann nicht die Kritik,

wenigstens die Kritik, im freien, unbedrängten Nachdenken dieser Krise auf

den Grund gehen will; warum auch sie sich – doch befreit von der Zumutung des

Herstellen-Müssens, der Lust des Herstellen-Könnens – warum auch sie sich

immer nur an den Oberflächen abarbeitet, wie zum Beispiel beim so genannten

Berliner Architekturstreit; immer wieder nur und zu gern in der Komödie von

Stil und gutem Geschmack mitspielt, Lob und Tadel brav auf das jeweilig

angebotene Ereignis justiert, die Soße abschmeckt?

'Complexity and Contradiction', diese Studie

Venturis weg vom Spiel der Formen, der Kennerschaften, aufs Räumliche

gewendet: das hätte, in unserem Metier, das wichtigste Buch des letzten Jahrhunderts

sein können; – den Räumen und ihren Bedingungen nachzugehen, die Quintessenz

von Architektur herauszufiltern, den ganzen gelehrten, schönen Zierrat von

Form und Material ins zweite Glied und die Kraft und die Suggestion der Räume

ins Zentrum kritischer Betrachtung, ins Zentrum unserer Ansprüche zu rücken.

|

|

Nehmen wir also endlich die Schloss-Debatte und

sehen zu, wie auch hier eine folgenlose Kritik historischer Vernunft in die

Irre läuft, wo das Echte und die Fälschung, wo Gut und Schlecht fast wie Gut

und Böse, wo alle feineren, aber vor allem alle fundamentalen Argumente ins

Leere gefallen sind. Unsere Fachwissenschaft hat sich mit all ihrem

ästhetisch-moralischen Rüstzeug brav an der Nase herumführen lassen, – wo

doch schon 1993, mit einem Zwischenruf auf dem Stadtforum, der Kern des

Problems auf den Punkt gebracht wurde: 'Was können wir tun, woran uns das

Schloss 450 Jahre lang gehindert hat?', also mit der Frage nach dem alles

überschattenden, dem stadträumlichen, urbanen Defizit, das das Schloss, vor

allem in seiner Spätphase, erzwungen hatte. |

|

|

Lassen

Sie mich diese Berliner Frage noch einmal stellen, der Kommissionsempfehlung

und dem Bundestagsbeschluss zum Trotz, vor dem Hintergrund eines Medienechos,

eines Kritikversagens, eines Jubelfeuilletons, einer müden Akademie, die sich

ob der Wirkungslosigkeit ihrer Mittel noch einmal aufraffen müsste:

'Niemand wird die Segen stiftende Wirkung des

wiedererrichteten Schlosses für das Neue Berlin bestreiten wollen; niemand wird

unserer von Selbstzweifeln imprägnierten Stadtbaukunst die Kraft zutrauen,

die 'Mitte der Mitte' mit einem zeitgenössisch-großzügigen, urban-festlichen

Plan zu erlösen. Ich bin dieser Niemand'. So oder ähnlich hätte ein Architekt

Lessing eine 'Berlinische Dramaturgie' über die Instinktlosigkeit seiner

Landsleute in allen Fragen städtischen Raumes, in allen Problemen urbaner

Dichte und Intensität beginnen lassen. Aber kein Lessing in Sicht.

|

|

|

Für ein Linsengericht, für nichts als eine Vedute,

ein Panorama, eine Fassade, eine Illusion, eine Postkarte gibt Berlin – ohne

Not – eine Jahrhundertchance aus der Hand.

Schaute man schon immer mit Sehnsucht auf die

wunderbaren Raumbildungen, Stadtbildungen des Südens, schaut man schon immer

mitleidig auf die vergleichsweise kargen, ärmlichen Hervorbringungen hier in

der Märkischen Streusandbüchse, schleicht sich Wehmut ein: – könnte doch

wenigstens da, wo das Schloss einmal stand, der schreckliche Verlust zum

Guten, ganz ausnahmsweise einmal zum Guten gewendet werden!

Aber es sieht ganz danach aus, als wenn sich ein

unerschöpflich kluges Wort, bald zweihundert Jahre alt, immer wieder als so

traurig wahr erweisen muss: dass alle großen geschichtlichen Ereignisse sich

sozusagen zweimal ereignen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als

Farce. Muss denn die alte Burg, die Arx Berolinensis, Tragödie in sich und in ihrer Zerstörung, muss denn nun

wirklich, im anschwellenden Chorgesang der Nostalgiker und Populisten, muss

das Schloss als Farce wiederaufgeführt werden, als Komödie von Tradition und

Geschmack, als Kurzschluss der Vorbilder, als Verrat an der eigenen Zeit, als

Angst vor dem Neuen?

‚Unmögliches hat in der Kunst Gelingchancen, das

Sichere ist immer zweifelhaft und aussichtslos': die vermeintliche Sicherheit

der Kopie wird Zeugnis ablegen von dem armseligen, ausgetrockneten Rest einer

Kultur, die müde an sich selbst, müde an ihrem eigenen Abziehbild kleben

bleibt.

Und Tragödie, ‚Nachtheil

der Historie für das Leben’ der Stadt, war das Schloss schon lange vor seiner

Zerstörung: schon unser Oberbaumeister Schinkel, für den Stadt nur Labyrinth,

nur Hemmnis seiner Träume war, schon Schinkel ließ sich vom 'Monolithen', vom

Unstädtischen schlechthin, vom Schloss, vom 'Staat', und gegen die Stadt

inspirieren.

Er fand es viel nobler, die neuen Kreationen schön

frei in die Geographie zu komponieren, das 'Großartige', wie er meinte, zu

begründen; der Berliner Burg – schon absehbar auf dem Weg in die Isolation,

mit der neuen Orientierung auf die Linden – das Museum und später die

Bauakademie isoliert dazu zu stellen – nicht die Polis, nicht die Agora (wie

er blind behauptet), sondern die Akro-Polis, die Hoch-Stadt, die

'Nicht-Stadt', zum Vorbild zu machen, – dieser Mangel an Instinkt für das

Urbane ist der Kern Berliner Tradition bis heute; als Strenge und Sprödigkeit

bemäntelt, wirkt er seitdem in einer seltsam graphisch-trockenen Auffassung

von Architektur, die das Poetische doch nur wie eine papierne Blume

beschwört, stets das Sublime will und oft genug nur das Banale schafft.

|

|

Aber nicht eine Krise der Objekte, der Architektur –

wie Colin Rowe in collage city meint – hatte damals, und heute, Stadt

verhindert, der Aufstand der

Objekte, ihre armselige Selbstherrlichkeit hat Berlin in vielen zentralen

Orten nicht in die Räume finden lassen: 'östlich der Elbe beginnt die

Russische Steppe', 'öffentliche Lust ist wenig in Berlin', hieß es dazu schon

vor hundert Jahren. Und dieses Defizit im Berliner Stadtraum – die Berliner

'Großzügigkeit' – setzt sich in trauriger Beharrlichkeit bis heute fort: zum

Beispiel in der nicht nur mangelhaften, sondern völlig abwesenden Zentralität

des so genannten Kulturforums, zum Beispiel im Leugnen des Bundesforums im

Spreebogen, – ich sagte es bereits. |

|

Berlin aber stellt sich taub zu dieser Kritik: ob

also das Schloss in altem, modernem oder hybridem Gewand wiederauferstehen

soll, darüber darf – noch, aber nicht mehr lange – gestritten werden, – der

alte, kalte, untaugliche, trostlose Stadtgrundriss aber, – das hier schlechte

Gedächtnis der Stadt, des Staats, wie es viel richtiger heißen würde – der

soll so oder so zum Herzen Berlins gemacht werden, zum Herzen der Winde und

der Restflächen. Und machen wir uns nichts vor: weder der alte

Schlossplatz wird in städtisch dichter Version wiedererstehen können, noch

wird die Schlossfreiheit neu dazu erfunden werden, um die

wilhelminisch-geltungskranke, kolossale Isolation des Schlossmonolithen zu

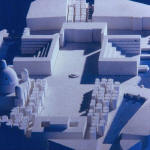

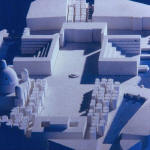

dämpfen. Auch unser Vorschlag zur Spreeinsel |

|

|

– seit 1993 immer wieder überdacht – zwischendurch

auch mal dem berühmten Kollegen, Schinkel, unterschoben, um gegenüber den

Unberatenen Autorität zu behaupten,

– auch unser erster Vorschlag nahm sich, wie schon

immer hier im dürren Norden, die Inspiration aus dem Süden; aber nicht die

Schinkel’sche Kopie der Objekte, sondern die stadträumliche Gestalt selbst

ist Ausgangspunkt der Transformation ins Berlinische hinein, war auch Kritik

an der lokalpatriotischen Übertreibung:

als wenn das Schloss der Raumspender im Herzen der Stadt je gewesen wäre – er war es nie,

vor allem zum Lustgarten und zu den Linden war er es nicht.

Unser erster Gedanke damals – und bis heute –: die

'dunkle Masse des Schlosses am Ende der Linden ins Räumliche wandeln', aus

Masse Raum machen, den Monolithen zerschlagen, erlösen.

|

|

Mit einem Arrangement der drei Fragmente, der drei

Schlösser, die Räume – und Orientierungen – finden, die Berlin mehr als

irgendwo sonst zusammenhalten müssen.

|

|

Die drei Plätze, so 'italienisch' proportioniert wie sonst nichts in Berlin,

geben die Grundlage für eine städtische Dichte und Intensität, die Walter

Benjamin so sehnsuchtsweckend beschwört, die er erlebt hat in den Städten des

Südens.

'Ein neues Stück Stadt städtisch zu nutzen – sich nicht festlegen müssen auf alle Zeit –

das macht die Qualität eines solchen Ortes aus' – so schrieb ich vor Jahren –

und konnte nicht ahnen, dass mit dem Lehmann’schen Vorschlag zur

Komplettierung der Museen auf der Insel auch die Inhalte so prächtig

zueinander finden: der große, neue Schlossplatz – nun heißt er Humboldt-Forum

– spiegelt sich hinüber in den grünen Raum des Lustgartens; der Schlüterhof

am neuen südlichen Platzende spiegelt sich im Alten Museum, ist vielleicht der Ort für die großen Ausstellungen,

für Empfänge und Events. Die Kunst und die Wissenschaft, – die alte und die

neue, – welch besserer Nachfolger lässt sich denken auf einer Insel, von der

sich nach den bittersten Lektionen eines allzu deutschen Jahrhunderts die

Politik verabschieden musste. |

|

|

Aber auch die kritischsten Geister sollten keine

Angst haben vor einer Musealisierung der Insel, etwa einer neuen Teilung

Berlins durch eine Nutzung auf hohem Kothurn. Das Erdgeschoss der beiden

Schlosshälften bleibt fest in Volkes Hand:

|

|

– das Café Florian und alle seine polyglotten

Brüder, alles, was Stadtlust zu befriedigen und aufzureizen vermag, mietet

sich da hinein. Die beiden Hafenterrassen zur Spree und zum Kupfergraben mit

ihren Vaporetti-Diensten von der Oberbaumbrücke bis zum Lehrter Bahnhof sind

vom großen Platz aus durch die Kolonnaden zu jeder Tages- und Nachtzeit zu

erreichen. |

|

|

Nur

so viel zum Wesentlichen, zur Hauptsache, zur stadträumlichen Substanz der

Insel. Aber all das gilt nichts, in einer Zeit, die den hilflosen Glauben an

das Neue durch den genauso hilflosen Glauben an das Alte ersetzt hat. 'Gebt

uns unser Schloss, unsere Liebe, unsere Illusion, gebt uns diesen Anker in

der Verlorenheit einer Stadt, die nur 'viele Städte' ist, – gebt uns ein

Phantasma von Identität – und schützt uns vor der Unfähigkeit unserer Architekten,

vor den moralinsauren Bedenken der Historiker, vor der Wahrhaftigkeit vor

unserer Geschichte.

|

|

|

Aber

diese Debatte über die alte architektonische Fabulierkunst und Dekorfreude

auf der Seite der Nostalgie und der im allerbesten Fall räumlichen Fülle auf

der Seite der nach unten offenen Skala zeitgenössischer Baukunst:

– diese Debatte ist sinnvoll nur an konkreten

Alternativen zu führen.

Wir haben deshalb, mit gutem, probeweise, nur

probeweise gutem Gewissen, einen 'Verrat' an der eigenen Zeitgenossenschaft

hingenommen, um das räumliche Konzept auch für die Laien erlebbar,

Schloss-vergleichbar, zu dokumentieren:

|

|

|

wir haben die Schlüterhof-Fassade, die einzig urbane

Fassade der Berliner Burg, im Sinne einer Beweisführung, einer

Versinnlichung, einer Beseelung des Platzraumes aufgeboten; nicht etwa, um so

etwas wie einen Durchbruch zu erzwingen, nein, viel bescheidener, – um

zu zeigen, dass es sich lohnen würde, die Große Frage des Schlosses offen,

offensiv zu betreiben, um der unergründlichen Naivität unserer Volksvertreter

eine wiedererkennbare, laienlesbare Botschaft zu vermitteln.

Aber wie sagt Hegemann, 1930, über einen dem Andreas

Schlüter unterstellten Entwurf zum Schlossplatz: '... dass dieser großartige

Platzentwurf (...) unausgeführt geblieben ist, gilt künstlerisch empfindenden

Berlinern als die Tragödie der

Berliner Stadtbaukunst. Wenn dieser herrliche Platz gebaut worden wäre, hätte

Berlin den großen künstlerischen Maßstab besessen, der die weitere

Entwicklung beherrscht und gesteigert haben müsste. Mit diesem Platz vor

Augen hätten die Berliner sich nicht in dem unarchitektonischen

Durcheinander verlieren können, das später über ihre Stadt hereingebrochen

ist'.

|