*) Festvortrag auf dem Schinkelfeste des Architektenvereins zu Berlin.

Solange es eine deutsche Baukunst gibt, von Karls des Großen Tagen an, hat der Architekt zur vergangenen, also zu seiner Zeit schon geschichtlichen Architektur in einem bestimmten Verhältnis gestanden. Dieses Verhältnis ist aber im Laufe der Zeiten ein sehr verschiedenes gewesen.

Wenn wir einmal im Fluge den langen Zeitraum von nun 1100 Jahren durchmessen, so finden wir die Architekten der frühesten Steinbauten — soweit sie Deutsche und nicht, wie gelegentlich, Ausländer waren — da sie mit der eigenen germanischen Bautradition, nämlich dem Holzbau, diesen Aufgaben gegenüber nichts anfangen konnten, durchaus abhängig von der historischen Kunst der Römer, — dies Wort im weitesten Sinne genommen —, der Römer, denen sie nicht nur die Vermittlung der beiden Bautypen, des basilikalen und zentralen Systems, verdanken, sondern auch (ihnen und ihren lebenden Nachfahren) die Kenntnis der Technik des Steinbaus. Es waren vielgereiste, gelehrte und kenntnisreiche Männer, die zu den besten der Zeit gehörten: nur solche konnten ja auch in jenen Tagen, da die Grundlage erst für die weitere Entwicklung gelegt werden mußte, da von Tradition also noch nicht die Rede sein konnte, die Baumeister sein.

Allmählich wurde das anders. Wenn durch jene Männer was die Baukunst der späten Antike an räumlichen Bildungen, an Konstruktionen und an Formen besaß, der jungen germanischen Welt vermittelt wurde, wenn so das Erbe einer sehr kultivierten niedergehenden Welt in die Hände eines ganz jungen und fast noch barbarischen, aber hoch begabten Volkes gelegt wurde, so war damit die Voraussetzung für die Entstehung eines neuen Stiles gegeben. Der entwickelte sich nun und mit ihm eine Bautradition, innerhalb deren jeder stand und an die sich jeder bis zu einem gewissen Grade gebunden erachtete. An die Stelle der gelehrten Kenntnis der fremden überlieferten Baukunst trat die eigene Tradition; an die Stelle jener gelehrten und angesehenen Architekten als einfache Volksgenossen die heimischen Baumeister.

Der Einbruch der gotischen Kunst in Deutschland hat daran nichts geändert. Die neuen Konstruktionen und Formen wurden aufgenommen, ohne daß die Tradition eine wirklich merkliche Erschütterung erfahren hätte. Und je weiter die Zeit voran schritt, um so stärker wurde die Tradition, um so breiter das ein für allemale feststehende Wissen um die Raumbildungen, die Konstruktionen und Formen, um so tüchtiger die Gesamtleistung, um so geringer aber auch die Leistung des einzelnen Baumeisters. lm 15. Jahrhundert war von irgendwelcher gelehrten Bildung dieses Baumeisters längst nicht mehr die Rede; er war ein biederer Handwerker geworden, wie denn ja auch die Dichtkunst unter das Handwerk gegangen war. Er wußte um das, was er zu machen hatte, sehr gut Bescheid; aber er war seiner Aufgabe gewachsen nicht deshalb, weil er in eigener Entwicklung ein denkender Architekt geworden war, sondern weil die breite und umfassende Tradition ihm die Mittel an die Hand gab; nicht deshalb, weil er über ihr stand, sondern weil er in ihr stand. So war vom 9. bis zum 15. Jahrhundert, da doch im Anfang das Verhältnis zur Historie der Baukunst alles bedeutet hatte, zum Schluß dieses Verhältnis den Baumeistern fast ganz abhanden gekommen.

Da brach zu Beginn des 16. Jahrhunderts die in Italien inzwischen zur Entwicklung gekommene Kunst der Renaissance auch in Deutschland sich Bahn. Diese Kunst hatte sich im Gegensatz zu der geltenden Tradition auf Grund von gelehrten antiquarischen Studien durchgesetzt. Für sie war das Verhältnis zur Historie alles, war die historische römische Baukunst die Grundlage; Raumbildungen und Formen der mittelalterlichen Kunst sollten durch solche der römischen Kunst ersetzt werden. Durch das eifrige Studium einmal der antiken Denkmäler und dann des überlieferten technischen Schrifttums der Antike, d. h. vor allem des Vitruv, suchte man die Anschauung, wie sie die römischen Architekten gehabt haben mochten, wieder zu gewinnen, und man gelangte wirklich auch dahin. Es verlohnt heute, wo sich ein solch törichtes Geschrei um einen neuen Stil hören läßt, und wo man mit der durch nichts zu begründenden Behauptung auftritt, daß unsere moderne Zeit in moderne Formen auch ihre Gebäude kleiden müsse, wirklich darauf hinzuweisen, daß im 15. und 16. Jahrhundert der neue Stil für die — der Vergangenheit gegenüber — verhältnismäßig modernste Zeit, die die neuere Geschichte erlebt hat, dem gelehrten Studium einer alten Baukunst zu verdanken war, und daß die wirklich großen Architekten jener Zeit von vornherein nicht etwa darauf ausgingen, aus neuen Formen — wie es die moderne Architektur anstrebt — sich ein neues Kleid zu schaffen, also auf etwas Äußerliches, Modenhaftes, sondern darauf, eine als groß und würdig erkannte Anschauung von der Baukunst wieder zu gewinnen, und sich dabei durchaus begnügten, mit den alten, peinlich genau nachgebildeten Formen ihre neuen Aufgaben zu behandeln.

So ganz einfach und glatt konnte aber die Entwicklung der Renaissancekunst doch nicht vor sich gehen. Da es sich dabei um einen offenbaren Bruch mit der Tradition und um die Einführung neuer Formen handelte, war zunächst dem Dilettantismus das Tor weit geöffnet worden. Und der hat sich in den früheren Zeiten denn auch breit genug gemacht. Es ist bekannt, welcher Wert im 15. Jahrhundert überall in Italien den Formen beigemessen wurde, wie es oft genügte, daß jemand ein schönes Kapitäl meißelte, um ihn zu einem begehrten Architekten zu machen, wie der Ersatz des alten schönen Sparrenabschlusses des Florentiner Palastes durch ein dem antiken Gebälk nachgebildetes Gesims — wodurch der Palazzo Strozzi eigentlich verdorben wurde — Cronaca berühmt machte, und wie man überhaupt so häufig an den Formen hängen blieb und durch Nebeneinanderreihen von schönen Formen schon zu einem Architekturwerk zu kommen vermeinte. Es ist von je her so gewesen, daß in den Zeiten, da die Formen im Vordergrund des Interesses stehen, der Sinn für das Wesentliche der Architektur verloren zu gehen droht. Diese Erscheinung läßt sich in Deutschland schon im 13. Jahrhundert feststellen, als die gotische Kunst mit ihren Formen eindrang: nur daß damals von einem Bruch der Tradition nicht die Rede sein konnte und eben deshalb die Unsicherheit der Anschauung rasch überwunden wurde. In solchen Zeiten aber, in denen die Begriffe und Anschauungen über die Baukunst erschüttert sind, werden immer die kleineren Geister, die für eine selbständige Betätigung nicht disponiert sind und die sonst durch die feststehende Tradition gebunden und auf dem rechten Wege gehalten werden, zu Extratouren geneigt erscheinen, womit sie eben ihre Selbständigkeit zu dokumentieren vermeinen. Es kommt dann alles auf die wenigen großen klaren Köpfe an, die das Ziel erkennen und die Anschauungen und Begriffe wieder feststellen. Die führende Rolle fällt nun wieder, wie in jenen frühesten Zeiten des Beginnes der eigentlichen occidentalen Baukunst, den gelehrten Architekten zu, die aus den Studien heraus sich eine feste Anschauung geschaffen haben und das Ziel der Bewegung klar vor sich sehen.

An solchen hat es in Italien im 15. und 16. Jahrhundert ja gewiß nicht gefehlt. Die Alberti, Bramante, Palladio, Vignola haben das Schiff der Baukunst sicher gesteuert und es aus den stürmischen und nebligen Engen heraus und auf den rechten Kurs gebracht. Diese Schüler der Antike und des Vitruv haben die Grundlage für die ganze weitere Entwicklung gelegt, eine Grundlage, die auch für unsere Zeit noch zu Recht besteht und noch durch keine neue hat ersetzt werden können.

Von dieser Grundlage wird ja noch ausführlicher zu sprechen sein. Es liegt mir aber daran, den Vielen gegenüber, die von der glänzenden Entwicklung der modernsten Architektur sich überzeugt halten, schon hier einen Beweis dafür zu nennen, daß wir in der Tat nicht im geringsten über die Anschauung, die jene Männer geprägt haben, hinweggekommen sind, wenn man die Dinge bei rechtem Lichte sieht. Ich bitte Sie, nur einmal an die Aufgaben des Stadtbaus zu denken, die uns heute allen am Herzen liegen. Es ist ja sehr bekannt, daß schon Alberti im 4. und 8. Kapitel seines Buches de re aedificatoria auf Grund seiner Studien der monumentalen und literarischen Antike sich durchaus klar über das Grundprinzip aller Stadtanlage ausspricht, nämlich darüber, daß es sich darum handelt, in den Straßen und Plätzen äußere Räume zu schaffen, deren Wände die Häuser, deren Boden das Pflaster abgeben und für deren Decke der Herrgott im Himmel gesorgt hat, und daß von jener Zeit an dieses Grundprinzip bis zum Jahre 1800 etwa unerschüttert fort Bestand gehabt hat. Dann ging es mit jeder künstlerischen Anschauung über den Stadtbau vollständig verloren und ist erst auf dem Umwege über das Studium der mittelalterlichen Kunst, die dieses Prinzip gar nicht hatte, allmählich wieder gewonnen worden, steht aber noch heute durchaus nicht in solcher Klarheit fest wie zu jenen frühen Zeiten der Renaissance.

Oder wenden Sie sich zu der Gartenkunst und vergegenwärtigen Sie sich, daß auf der von jenen Renaissancekünstlern geschaffenen Grundlage Le Nôtre zu der großen Auffassung des Gartens als einer Gruppe von Räumen gelangte, deren Wände die Bäume und Häuser, deren Boden die schöne Buntheit der Parterres, die Rasen und Wege, und deren Decke wieder der Himmel bildet, und dann denken Sie daran, welche Verworrenheit der Begriffe und Anschauungen über diese Dinge heute vorhanden ist und daß wir ganz allmählich erst wieder zu einiger Klarheit uns durchzuringen bemühen. Und wie es um diese Dinge steht, so steht es im Grunde genommen ja auch um die Bildung der Räume und der Gebäude. Nur daß wir von den Straßen, Plätzen und Gärten beweisen können, daß sie bis etwa vor 20 Jahren als Kunstwerke gar nicht mehr aufgefaßt wurden und daher als solche auch nicht mehr entstanden, während man das von den Räumen und Gebäuden nicht so bald zugeben wird. Es ist aber doch merkwürdig und für die moderne Entwicklung verdächtig, daß, während irgend welche Klarheit über die grundlegenden Anschauungen von architektonischen Dingen noch fehlte, und eben weil diese Hauptsache fehlte, ohne daß der Fehler empfunden wurde, schon das Streben sich geltend machte, die wild und zuchtlos emporschießenden architektonischen Gebilde in neue bis dahin ungekannte Formen zu kleiden, daß also der in unsicheren Zeiten immer wieder auftauchende und seit den Tagen der Renaissance nie mehr ganz zurückgedrängte Dilettantismus sich weiter als je zuvor vorzudrängen begann.

Die weitere Analyse modernster Zustände wollen wir hinausschieben und zunächst noch einmal unsere Blicke rückwärts wenden, um zu sehen, wie man sich mit jener in Italien für die Baukunst gewonnenen Grundlage diesseits der Alpen auseinandersetzte. Was war nun eigentlich gewonnen worden?

Ideen-Wettbewerbsentwurf zur Gestaltung der Straßenecke zwischen Lipsiusstraße und Stübelallee in Dresden mit Gedächtnisdenkmal für Constantin Lipsius

Architekt Professor RICHARD MICHEL, B. D: A., Görlitz

Jagdschloß des Geh. Kommerzienrats von FRIEDLÄNDER-FULD in Groß-Gorschütz, Oberschlesien

Architekt WILLIAM MÜLLER

Jagdschloß des Geh. Kommerzienrats von FRIEDLÄNDER-FULD in Groß-Gorschütz, Oberschlesien

Jagdhaus des Prinzen HONENLOHE-INGELFINGEN bei Koschentin, Oberschlesien

Architekt WILLIAM MÜLLER

Landhaus des Generaldirektors Wachsmann auf Emmagrube, Oberschlesien

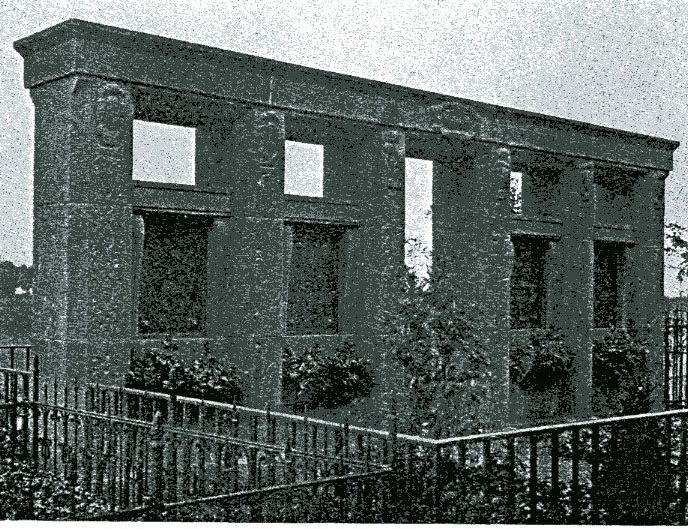

Grabmal Kannengießer in Prenzlau

Architekt WILLIAM MÜLLER

Man hatte die mittelalterlichen Formen bei Seite gelegt und an ihre Stelle die Formen der römischen Antike gesetzt. Das bedeutete aber natürlich nicht die neugeschaffene Grundlage. Man hatte aber auch für den Entwurf die mittelalterliche Anschauung aufgegeben und war zur Anschauung der antiken Kunst zurückgekehrt oder vielmehr vorwärts geschritten zu einer einfacheren und größeren Anschauung. Zugleich hatte man das Feld des Architekten erweitert und außer für die inneren Räume und das Äußere der Gebäude auch für die äußeren Räume — die Straßen Plätze, Höfe und Gärten — einen architektonischen auf eine einfache Erscheinungsform gerichteten Entwurf gefordert. Das war ein außerordentlicher Fortschritt in künstlerischer Beziehung.

Um das recht zu verstehen, müssen wir uns jeweils nebeneinander vorstellen etwa den Dom in Köln und St. Peter in Rom in der ursprünglichen Gestalt — beide Bauten nach ihrem Innenraum und der äußeren Erscheinung — etwa die Kaiserburg von Gelnhausen und das Schloß von Caprarola nach ihrer äußeren Erscheinung, den Marktplatz von Nürnberg und den Kapitolsplatz zu Rom.

Die mittelalterliche Kirche finden wir aus manchen Teilen zusammengesetzt, in der Hauptsache etwa aus Chor, Kreuzschiff Schiff und Turm, aus Teilen, die nicht unbedingt aufeinander, angewiesen sind, denn es können ja etwa das Kreuzschiff oder die Türme oder auch die Chorapside — wie das oft vorkommt — fehlen. Sie stellt also innerlich und äußerlich ein sehr kompliziertes Gebilde dar — weil man in den frühesten Zeiten der deutschen Baukunst nicht anders konnte als einen in der alten und ausgelebten Römerkultur vorhandenen, schon reichlich komplizierten Bautypus — nämlich den der dreischiffigen Basilika — zu übernehmen, weil man dann nicht nur nicht von ihm losgekommen war, sondern ihn bei den mannigfach im Laufe der weiteren Entwicklung an ihn herantretenden Anforderungen immer noch verwickelter zu gestalten gezwungen war. Diesen Typus stellten die Renaissancekünstler fest entschlossen in die zweite Linie und setzten den zentral gebildeten Raum als ihr Ideal an seine Stelle. Da haben wir — z. B. bei St. Peter in der von Michel Angelo geplanten Art — dem komplizierten mittelalterlichen Bau gegenüber ein Gebäude von vollständiger Einheitlichkeit, bei dem jeder Teil auf den anderen angewiesen und keiner hinwegzudenken ist, wirklich bei aller Großartigkeit der Ausführung einen Bau von einer denkbar einfachen Erscheinungsform. Und deshalb steht nun die Renaissancekirche — ganz allgemein genommen und von dem einzelnen Bauwerk abgesehen — in einem künstlerischen Betracht höher als die mittelalterliche, weil sie mehr als jene aus einer klaren Idee heraus geboren ist. Der einfache Zentralbau der Renaissance ist nach seiner inneren und äußeren Erscheinung fest und sicher in der Idee zu fassen für den komplizierten Bau des Mittelalters bedarf es einer ganzen Reihe räumlicher Vorstellungen nebeneinander, sodaß das Bauwerk, in der Idee nicht mit derselben Klarheit begriffen werden kann. Nur aus der Idee heraus und niemals auf dem Papier kann aber als Kunstwerk ein Bauwerk entstehen.

In der Kaiserburg von Gelnhausen finden wir innerhalb der Mauer eine Reihe von verschiedenen Bauten: einen Bergfried, den Palasbau, den Torbau mit der Kapelle, einen Torturm und manche andere heute verschwundene, jeden in sich abgerundet und zu besonderer charakteristischer Erscheinung gebracht, jeden für einen besonderen Zweck des Lebens bestimmt, wie es so die germanische Bautradition an die Hand gab. Wenn später, wie etwa bei der Burg, die der Magdeburgische Erzbischof gegen den Schluß des Mittelalters in Halle sich erbaute, diese einzelnen Bauten mehr noch zusammenwachsen, als es in Gelnhausen der Fall ist, so bleibt es doch immer bei einer Gruppe von Bauwerken. Für diese Gruppe bedarf es einer Reihe von Vorstellungen nebeneinander. Um wie viel klarer ist in der Idee da doch das Schloß von Caprarola zu fassen, in dessen Baukörper alles das, was jene einzelnen Bauten enthielten, zusammengefaßt wurde, und um wie viel größer ist da die Wirkung — nicht nur deshalb, weil die absolute Größe eine bedeutendere ist, sondern deshalb, weil eben statt eines halben Dutzends verschiedener Bauten ein einheitlicher errichtet wurde.

Auf dem rechteckigen Marktplatz zu Nürnberg stehen viele Häuser, ehemals

mit hohen Dächern, steht die Frauenkirche mit ihrer reichen Westfront und an der Nordwestecke der »schöne Brunnen«. Der Platz wurde, wie überall die Plätze der mittelalterlichen Städte in Deutschland, angelegt wie ihn das Bedürfnis erforderte, ohne jede ästhetische Überlegung. Da aber alle Bauten in jenen Zeiten der festen Tradition gut gerieten, jeder einzelne in welchem Grade immer ein Kunstwerk war, und jedes neu hinzukommende Bauwerk mit Geschmack angeordnet wurde, zeigte der Platz zu Anfang des 16. Jahrhunderts sicher ein sehr reizvolles Bild. Er war gewiß ein Kunstwerk, aber eines von besonderer Art: nicht von einem Künstler und nicht aus einer Idee heraus geschaffen, sondern zusammengewachsen aus einer ganzen Reihe von einzelnen Kunstwerken. Diesem Platze wollen Sie nun in Gedanken den Kapitolsplatz gegenüberstellen. Den Nürnberger Platz können Sie in der Idee niemals festhalten; nur des Gewirres von Dächern, des bunten schönen Bildes werden Sie sich erinnern können; dagegen ist es Ihnen möglich, von dem Kapitolsplatz eine durchaus klare Vorstellung zu haben, weil er, wie er ist, aus der klaren Idee eines Künstlers hervorgegangen ist. Hier ist der Fortschritt, den die Bewegung der Renaissance bedeutet, ohne weiteres klar; denn wenn auch weiterhin überall die Plätze von der Art des Nürnberger Marktplatzes häufiger als die anderen sein werden, so bleibt es doch bestehen, daß die Renaissance zuerst wieder den Platz als ein einheitliches Kunstwerk aufgefaßt hat.

Als nun im 16. Jahrhundert die Welle der Renaissancebewegung auch über die Alpen herüberdrang, wurde doch der wesentlichste Inhalt, eben die neue Grundlage für die Anschauung architektonischer Dinge, zunächst am wenigsten wirksam. Wie das in solchen Dingen so zu gehen pflegt machte sich diese mächtige Umwälzung anfangs nur als eine Mode bemerkbar, und es hat wohl 50 Jahre gedauert, bis man über die Formen hinaus zum Inhalt der neuen Kunst gelangte. Wenn man so zunächst, wie man es gewohnt war, den Entwurf auf die mittelalterliche Art betrieb und ihn nur in ein Kleid der modischen Renaissanceformen einkleidete, oder wenn man gar bei der natürlich auch hier wieder auftretenden Überschätzung der neuen Formen über diesen den eigentlichen Inhalt fast ganz vergaß — es gibt gerade im 16. Jahrhundert außerordentlich viel mittelmäßige und schlechte Bauwerke — so zeigen doch schon die Bauten von Hieronymus Lotter und Georg Riedinger, die Augustusburg um 1570 und das Aschaffenburger Schloß um 1610, daß jene in Italien festgestellte Grundlage, die ja von allen Formen unabhängig ist, fortan auch für die deutsche Architektur — bei aller Selbstständigkeit, die sie der italienischen gegenüber bewahrte — gelten sollte. Diese Erscheinung wäre schlechterdings nicht denkbar, wenn die deutschen Architekten jener Zeit — anders als ihre Vorfahren im 15. Jahrhundert — sich nicht wieder in ein Verhältnis zur Geschichte der Baukunst gebracht hätten, wenn sie nicht, wie ihre italienischen Fachgenossen, historische Studien der römischen Kunst gemacht hätten, sei es, daß sie selbst, wie Heinrich Schickhardt, Josef Furttenbach, Elias Holl, Studienreisen nach Italien unternahmen, sei es, daß sie in den Büchern des Virtuv und mehr wohl noch der italienischen Theoretiker, insbesondere des Serlio und Palladio, Belehrung suchten und fanden. Es waren fortan wie in Italien so auch in Deutschland wieder die gelehrten Architekten, die der Kunst ihre besondere Richtung gaben, die die vorhandene Tradition beherrschten und langsam auch wandelten, innerhalb deren die vielen mittelmäßigen und kleinen Geister quasi gezwungenermaßen zum Ordentlichen und wohl auch zum Guten geleitet wurden.

Und so ist es bis zum Ende des 18. Jahrhunderts geblieben. Da trat abermals ein rascher Wechsel in den Formen ein. Seit der Mitte des Jahrhunderts waren durch die Publikationen Le Roys, Stuarts und Revetts und die über Paestum die griechischen Denkmäler in ihren besonderen, von den römischen doch sehr abweichenden Formen bekannt geworden. Die Wissenschaft konnte nachweisen, daß die römischen Formen auf diese neu entdeckten griechischen zurückzuführen waren, und folgerte ohne weiteres dann daraus, daß die abgeleiteten die minder wertvollen seien. Zuerst unter den Architekturbüchern in Jaques- Francois Blondel`s Cours d' architecture von 1771 wurden sie als Formen neben den bisher gebräuchlichen Ordnungen aufgeführt, ohne daß dort ein großes Aufheben davon gemacht wird. Wenn der schon älter gewordene berühmte Architekt darüber auch als über eine Modeangelegenheit hinweggehen zu können meinte, so stellte sich in der Folge doch heraus, daß diese Formen zu etwas Außerordentlichem berufen waren, nämlich dazu, der alten Baukunst das Grab zu graben.

(Schluß folgt.)

Der Architekt und die Historie

Von Professor FRIEDRICH OSTENDORF, Karlsruhe.

(Schluß aus Heft 15, Seite 286).

Wir haben gesehen, daß die Baukunst immer dann in eine kritische Lage hineingeriet und geraten mußte, wenn neue Formen plötzlich auf den Plan traten, deshalb, weil sich naturgemäß diesen neuen Formen das Interesse in einer bis dahin unerhörten Weise zuwandte, da doch die gebräuchlichen alten Formen als ganz gemeine und geläufige Dinge kaum besondere Beachtung fanden, und weil über diesem vorwiegenden Interesse an den Formen dann immer der wesentliche Inhalt der architektonischen Überlieferung, die Anschauung vom Entwerfen, vergessen zu werden drohte. Das war schon im 13. Jahrhundert in Deutschland so gewesen, wenn die Gefahr bei der sicheren Fortführung der Tradition damals auch nicht allzugroß wurde. lm 15. Jahrhundert in Italien, im 16. in Deutschland wurde die Lage indessen ungleich bedenklicher; aber auch diesmal wieder wurde die Gefahr noch abgewendet, ja die Baukunst ging aus ihr größer und schöner als sie vorher war hervor. Das war dem ganz außerordentlichen und fest auf das Wesentliche gerichteten Willen der vielen großen Architekten der italienischen Renaissance zu danken und ganz besonders den großen Theoretikern: Alberti, Serlio, Palladio. Immerhin hatte man hüben und drüben 50 Jahre der Unklarheit durchzumachen, und der Dilettantismus hatte sein Haupt hoch genug erheben dürfen. Zu Ende des 18. Jahrhunderts traf die Formenkrankheit aber nicht mehr den gesunden und kräftigen Organismus, den sie im 15. und 16. Jahrhundert fand. Er zeigte zwar äußerlich noch keine Spuren des Zerfalls, nur etwa ein wenig Greisenhaftigkeit, aber es war doch nichts, gar nichts mehr von dem Elan und der Jugendstärke da, die im 15. Jahrhundert die Krankheit hatte überwinden können. Und die trat nun viel bösartiger auf als jemals zuvor.

Die Einführung der gotischen Formen in Deutschland war ausschließlich Sache der Architekten gewesen, von denen besonders die jüngeren ein Interesse daran haben mochten, sich ihrer zu bedienen, da sie mit dem neuen Stil natürlich, wie das überall so ist, das Publikum und damit die Bauherren auf ihre Seite bekamen. An der Formenwandlung des 15. Jahrhunderts in Italien nahm die ganze gebildete Welt teil, weil sie im innigsten Zusammenhange stand mit der großen kulturellen Bewegung der Zeit. Sie hätte deshalb auch ungleich schlimmer für die Baukunst wirken müssen, wenn auf der anderen Seite nicht eben jene außerordentlich starken Kräfte der Theoretiker vorhanden gewesen wären. Das Eindringen der römischen Formen in Deutschland bedeutet zunächst nicht viel mehr als eine Modesache, der die Wissenschaft ein wenig sekundierte. Zu Ende des 18. Jahrhunderts aber stand hinter den griechischen Formen eine mächtig aufgeschossene Wissenschaft und eine alles umfassende Literatur. Da konnte sich die Baukunst ihrer nicht — wie es ihr bisher den neuen Formen gegenüber auf die Dauer doch stets gelungen war — erwehren. Sie konnte sie, selbst zu schwach dazu geworden, nicht mehr absorbieren und zu einem ihrer Gestaltungsmittel machen, wie es die Formen bis dahin in gesunden Zeiten stets gewesen waren. Diese griechischen Formen waren nun da und pochten auf ihr durch die Wissenschaft bewiesenes und von der Literatur gefordertes selbständiges Recht. Sie drangen ein in die Architektur, die sie nicht zurückweisen durfte und doch nicht in sich aufnehmen und unterjochen konnte. So ging allmählich denn die Baukunst zu Grunde, und die Formen blieben ohne Baukunst bestehen.

Das ist die Tragödie, die sich vor etwa 100 Jahren in Deutschland — wie überhaupt im ganzen Okzident — abgespielt hat. Hier etwas früher, dort etwas später. Das Resultat war aber überall dasselbe.

Die große alte Baukunst war tot. Es hatte aber niemand Acht darauf, weil sie, wie jener tote Feldherr in der Schlacht, immer noch eingekleidet auf dem Markt und auf den Straßen erschien. Es erschien natürlich nur das Kleid, man sah nur die antiken Formen. Aber man gewöhnte sich bald daran, diese von der Wissenschaft und Literatur aufgeblasenen, an sich so unwichtigen Dinge für die Sache selbst zu nehmen. So ging es eine ganze Reihe von Jahren.

Aber was früher an dem lebendigen Körper der Baukunst sich immer vollzogen hatte, ein allmählicher Wandel der Formen, der der Modelaune des Publikums Genüge tat, war an dem toten Leibe unmöglich. Die Formen blieben stets dieselben, — so wurde man ihrer überdrüssig. Man ahnte jetzt wohl, daß keine wirkliche Baukunst mehr dahinter steckte. Und nun hätte man gar nichts mehr gehabt, wenn nicht auch weiterhin die Literatur und die Wissenschaft sich ins Mittel gelegt hätten.

Man suchte nach einer neuen Architektur. In der Zeit der Herrschaft der griechischen Formen hatte man vergessen, daß ein Bauwerk im Sinne der alten Kunst die Verkörperung einer künstlerischen Idee mit dem Gestaltungsmittel der Formen ist, und hatte sich daran gewöhnt, eine Zusammenstellung von schönen Formen schon für ein Kunstwerk zu halten. Da man mit den griechischen zu einer neuen Kunst nicht mehr zu gelangen hoffen konnte, versuchte man es mit anderen, mit denen der altchristlichen oder lombardisch- romanischen Kunst, mit den »reinen« Formen der italienischen Renaissance, die man den ausgearteten und mißachteten des Barocks gegenüberstellte, mit denen der romanischen und gotischen Kunst des deutschen Mittelalters, nach der Wiederaufrichtung des deutschen Reiches mit den Formen der deutschen Renaissance, dann wieder nach erneuertem und gründlicherem wissenschaftlichen Studium mit den romanischen und gotischen und Renaissanceformen, dann mit den früher verachteten Formen des Barocks; dann schalt man auf alte historische Formen und erfand neue, dann wieder kamen die Formen von 1800. Aber überall und immer nur beschäftigte man sich mit den Formen und also nur mit dem Kleide. Dieser Hexensabbat reicht bis dicht an die Schwelle des 20. Jahrhunderts heran und hält gutenteils ja noch heute an.

Und jedesmal, wenn man von Neuem begann, hatte man doch gedacht, nun endlich in das ersehnte Land der neuen Kunst einreiten zu können; und jedesmal wieder erwies sich das Bemühen als erfolglos, weil man das Pferd beim Schwanze anstatt beim Kopfe aufgezäumt hatte. Solange man von den Formen ausging, war keinerlei Besserung der Lage zu erwarten, auch dann nicht, wenn man an Stelle der historischen sogenannte moderne, d. h. neu erfundene setzen wollte.

Endlich sind uns denn doch die Schuppen von den Augen gefallen. Die Wissenschaft und zwar im wesentlichen das von den Architekten selbst getriebene genauere Studium der alten Kunst hat der Architektur diesen großen Dienst der Aufklärung geleistet. Man sah nun, daß man sich immer nur mit dem Kleide anstatt mit dem Wesen der Sache beschäftigt hatte. Man übersah auch die Lage der Architektur und fand, daß sie einigermaßen trostlos war. Aber es war ja schon ein außerordentlicher Fortschritt, daß man wirklich bis zum Wesentlichen durchgedrungen war.

Die alte Baukunst war tot. Man konnte feststellen, daß alle Anschauungen und Begriffe, die früher gegolten, verloren gegangen waren, daß man ganz vergessen hatte, was unter einem Entwurf zu verstehen sei, ja, daß man nach 100 Jahren, was doch ganz ungeheuerlich klingt, nicht einmal mehr wußte, daß eine Straße, ein Platz, ein Garten Dinge sind, die vom Architekten als Kunstwerke entworfen werden müssen.

Da man aber nun doch zu einem Überschauen der Lage gelangt war, konnte man auch wieder vorwärts kommen. Man mußte sich jetzt der Tatsache erinnern, daß es zu allen Zeiten der Unsicherheit und Verworrenheit, damals in den Uranfängen deutscher Kunst und im 15. und 16. Jahrhundert in Italien und Deutschland, der gebildete und gelehrte Baukünstler gewesen war, der, wenn man mir einmal diesen Ausdruck gestatten will, den Karren aus dem Dreck herausgezogen hat, und man mußte folgern, daß unserer Zeit weit mehr als der sogenannte geniale aber undisziplinierte Architekt der gebildete und gelehrte Fachmann not tut und frommt, der durch ein eifrig betriebenes Studium sich Klarheit verschafft hat über die Anschauungen und Begriffe seiner Kunst und das Ziel deutlich vor sich sieht, weit mehr als ein Wendel Dieterlein, ein Josef Furttenbach.

Diese Klarheit über die Anschauung und das Ziel kann der Architekt in der zeitgenössischen Architektur natürlich nicht finden, weil ihr alle positiven gemeinsamen Züge fehlen. Einzig das Studium der Historie kann ihm — wie allen seinen Vorfahren in den kritischen Zeiten — wie vor allem den Architekten des 15. und 16. Jahrhunderts in Italien und Deutschland — hier weiterhelfen.

Es verlohnt wohl, einmal festzustellen, wie dieses historische Studium in älterer und neuerer Zeit betrieben wurde.

Wie es in den Anfängen der deutschen Baukunst damit aussah, wissen wir nicht recht. Es wird aber schon ein sehr sachliches gewesen sein, da ohne ein solches gerade die frühesten Monumente in dem bis dahin ganz unbebauten deutschen Lande nicht zu erklären sein würden. Aus dem 13. Jahrhundert ist uns bekanntlich das Skizzenbuch Vilars de Honecort, eines französischen Architekten, erhalten. Darin sind nun — wie das für jene Zeit einer gesicherten Bautradition selbstverständlich — keine historischen Studien, sondern solche über die zeitgenössische Kunst zu finden. Was der reisende Baumeister unterwegs an Interessantem findet, das zeichnet er in durchaus sachlicher Weise im Grundriß, im Aufriß oder bei den im Grundriß polygonal gestalteten Baukörpern in dem bei den mittelalterlichen Architekten gebräuchlichen perspektivischen Aufriß auf. Wie im 15. und 16. Jahrhundert die Architekten in Italien ihre historischen Studien betrieben, wissen wir sehr genau. Mit dem Maßstab in der Hand haben sie, einer nach dem andern, die Brunellesco, Bramante, Raphael, Palladio, Vignola und viele andere, die Ruinen Roms durchstöbert, die Grundrisse und Schnitte der Räume und die Ansichten der Bauten aufgemessen und gezeichnet, die Verhältnisse festzustellen versucht, die Einzelheiten, die Formen der Säulen und Gesimse skizziert und gemessen. Eine sachlichere Art des Arbeitens als die, wie sie von diesen gang großen Künstlern betrieben wurde, läßt sich nicht denken. Vor allem in den Büchern Serlios, Palladios, Vignolas und Scamozzis sind die Resultate dieses Studiums für die Jünger der Architektur niedergelegt. Die deutschen Architekten des 16. und weiter die des 17. und 18. Jahrhunderts haben die von den Italienern gewonnenen Resultate hingenommen, haben mehr aus deren Büchern die Historie der Baukunst und nach ihren Werken die Baukunst studiert, als daß sie selbst sich mit den römischen Monumenten beschäftigt hätten. Nach der Herausgabe jener Werke der Italiener erübrigte sich ja auch das eigene Studium, da nun schon wieder eine gesicherte Bautradition vorhanden war, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts anhält.

Die Bücher über die griechische Baukunst sind nun von einer bis dahin nicht bekannten Art. Diese griechischen Bauten wurden nicht von bedeutenden Architekten aufgemessen und gezeichnet, — wie im 16. Jahrhundert die römischen —, die sich durch solches Studium eine Anschauung von dem Wesen der antiken Kunst erwerben wollten, nicht also mit einem architektonischen Interesse, sondern von irgendwelchen architektonisch gebildeten Männern — Le Roy z. B. nennt sich Historiograph an der Kgl. Architekturakademie zu Paris — und mit einem archaeologischen, d. h. in erster Linie wissenschaftlichen Interesse.

Dann kommen die verworrenen Zustände des 19. Jahrhunderts. Die deutschen Architekten pilgerten wohl mehr als je zuvor nach Italien, aber sie studierten dort die historische Architektur in anderer Weise als es früher geschah, da sie den Sinn für das Wesentliche verloren hatten. Das zeigen vor allem ihre dort zustande gekommenen zeichnerischen Arbeiten. Wenn die Zeitgenossen Bramantes und Palladios Grundrisse und Ansichten und Schnitte zeichneten und Einzelformen, um die antike Anschauung von der Baukunst wieder zu gewinnen, so zeichneten oder malten die Architekten des 19. Jahrhunderts interessante Situationen, Motive, und wenn sie wirklich maßstäbliche Aufnahmen machten, so geschah das kaum jemals in einer auf die Baukunst gerichteten Absicht, es war dann vielmehr die Geschichte der Baukunst, in deren Dienst sie sich stellten. Über diese Arbeitsweise haben sich die Architekten, die später das Heil der Baukunst in der mittelalterlichen Kunst suchen zu müssen glaubten, mit einigem Recht lustig gemacht. Aber sie haben das Studium der alten Baukunst, wenn auch anders, doch auch wieder nicht richtig betrieben. Man wollte jetzt keine Motive mehr zeichnen, sondern zeichnete Formen, fast ausschließlich Formen, allerdings maßstäblich, wie denn ja auch an den Lehranstalten die mittelalterliche Architektur in einer Konstruktions- und Formenlehre gelehrt wurde. Es ist da von den Gesimsen, Kapitälen, Gewölben usw. ausführlich und gründlich geredet worden, wenig oder gar nicht aber von dem, was eigentlich das Wesen der Sache ausmacht, von der Anschauung, die die alte Zeit vom Entwurf hatte. Schließlich halten die Anhänger der sogenannten modernen Architektur wohl in überwiegender Mehrzahl ein gründlicheres Studium der Historie für überflüssig, wenn nicht für schädlich.

Wenn wir uns auf diesen Standpunkt stellen wollten, wäre die Frage des Verhältnisses des Architekten von heute zur Historie der Baukunst einfach gelöst. Wir würden uns ebensowenig darum zu kümmern brauchen, wie die Architekten des späteren Mittelalters. Entspricht aber der heutige Zustand der Baukunst dem glücklichen Zustand jener alten Zeit? Ist auch nur irgend etwas von der selbstverständlichen Sicherheit vorhanden, die jene Zeit auszeichnete, in der durch eine feste Tradition die ganze Architektenschaft gebunden war und alles auf dasselbe klar erkannte Ziel losging? Ist nicht vielmehr heute das Gegenteil von alledem gerade das charakteristische Zeichen der Zeit? Hat es irgend jemals eine Zeit gegeben, in der die gesamte architektonische Produktion ein so wirres Bild zeigte wie heute? Wenn wir in eine Architekturausstellung gehen oder eine Fachzeitschrift durchblättern, müssen wir bei einigem Nachdenken zu einem von den zwei folgenden Schlüssen kommen: entweder wir werden sagen müssen, daß eine unglaubliche Urteilslosigkeit in architektonischen Dingen heute herrscht, oder aber resigniert gestehen, daß irgend welche Gesetzmäßigkeit für die Baukunst nicht vorhanden ist, und daß man daher Gutes und Schlechtes, das eine und das andere, hinnehmen müsse, wie es gerade entsteht. Da aber alle geistige Tätigkeit des Menschen gesetzmäßig geschieht, ist mit dem zweiten Schluß nichts anzufangen, und es bleibt nichts übrig, als eben die vollständige Urteilslosigkeit unserer Zeit in diesen Dingen festzustellen. Durch sie ist der unerquickliche Zustand, in dem wir uns befinden, hervorgerufen worden. Wenn in alten Zeiten mit einer gesicherten Tradition ein Vergleich der Leistungen möglich war, da sie ja alle, wenn auch noch so verschieden, doch geistig eng verwandt waren und also das Gute und Hervorragende herausgefunden werden konnte, so ist heute von solchem Vergleichen nicht mehr die Rede. Daher sind denn auch von vornherein die Wettbewerbe, die in besseren Zeiten zu einer Auswahl des Guten und Besten wirklich hätten führen können, zu einer Einrichtung von sehr zweifelhaftem Wert geworden, bei der, im Ganzen genommen, noch sehr wenig herausgekommen ist und die das Niveau der Kunst gewiß nicht gehoben hat. Jeder Anfänger glaubt sich in solcher Zeit zum Höchsten berufen und berechtigt, die sorgfältige Lebensarbeit des Älteren zu schmähen. Jeglicher Respekt, jede Achtung und Schätzung gründlicher Arbeit geht in solcher Zeit des unsicheren Urteils verloren. Viel einfacher als durch wirkliche Leistungen kommt unter solchen Verhältnissen der Architekt zu Ansehen, wenn er sich der Presse anvertraut und durch sie seine Taten ausrufen läßt. Die aber steht natürlich ihrer ganzen Art nach auf der Seite des Neuen und Modischen, mag es Wert haben oder nicht. Die einfache und anständige Leistung wird dann von Scribenten, die auch nicht die geringste Vorstellung von dem Wesen architektonischer Dinge haben, als unmodern oder unpersönlich leichten Sinnes abgetan, als ob es sich um irgend eine Dutzendware handelte.

Haben wir es mit alledem nun wirklich so herrlich weit gebracht, wie man uns einreden will? Haben wir nicht vielmehr allen Grund, Einkehr zu halten, die Lage zu überschauen und auf ihre Besserung zu sinnen? Und da drängt sich uns das Studium der Geschichte der Baukunst auf, das ja auch früher schon, wenn es etwas bunt und unordentlich zuging, klärend und reinigend gewirkt hat.

Aber wie sollen wir diese Geschichte studieren?

Es ist früher oft davon die Rede gewesen, daß man die alten Monumente jeglicher Art studieren müsse, um wieder zu einer gesunden Bautechnik zu gelangen. Das ist z. Zt. gewiß richtig gewesen, und auch heute noch ist in dieser Hinsicht sicher vieles zu lernen. Wir sind aber in den letzten Jahrzehnten ohne Zweifel da ganz erheblich weiter gekommen, und es gibt im Augenblick wichtigere Dinge wie gerade dieses.

Es ist weiter oft gesagt worden, daß man mit der Historie sich beschäftigen müsse, um die Formen kennen zu lernen, um eine allgemein verständliche, bequem zu handhabende Sprache zur Verfügung zu haben als Gestaltungsmittel, um die baukünstlerischen Ideen in die Wirklichkeit zu bringen. Dieses Mittel muß man natürlich haben und sich seiner ganz selbstverständlich wie der Sprache, in der man die Gedanken ausdrückt, bedienen können. Man hat es seit dem letzten raschen Wechsel der Formen zu Ende des 18. Jahrhunderts an den verschiedensten Stellen der Geschichte gesucht und hat sich dann auch bemüht, an die Stelle der geschichtlichen neue, sogenannte moderne Formen zu setzen. Das Verkehrte bei all diesem Streben war, daß man anstatt einer Baukunst deren Formen suchte. Daß man, anstatt sich um das Wesen zu bemühen, an dem Kleide hängen blieb und das für die Sache selbst nahm. Hinsichtlich dieser Überschätzung der Formen und der dadurch bedingten Vernachlässigung der eigentlichen Grundlage der Baukunst unterscheiden sich die modernsten Architekten um keines Haares Breite von ihren Vorgängern, die mittelalterlich oder renaissanceistisch bauten. Auf den richtigen Weg ist man am spätesten gekommen. Erst nachdem alles andere durchprobiert war, hat man versucht, an der Stelle wieder anzubinden, wo vor 100 Jahren der Faden abgerissen worden war, hat man die Formen des späten 18. Jahrhunderts wieder aufgenommen. Nicht als ob diese Formen schöner und besser wären als irgend welche anderen — es wäre ja auch richtig gewesen, sie wieder hervorzuziehen, wenn sie minder gut wären — sie sind aber noch heute allgemein verständlich — was z. B. die mittelalterlichen Formen keineswegs sind — und lassen sich ohne jede Schwierigkeit für alle unsere Bauaufgaben anwenden; sie sind außerdem einfach, und nach dem wilden formalen Durcheinander, das wir in den letzten 80 Jahren erlebt haben, wird man ja überhaupt so wenig Formen als denkbar und diese so einfach wie möglich verwenden wollen. Aber auch die Formen können wie die Bautechnik nicht das letzte sein, das wir von dem Studium der Geschichte der Baukunst erwarten.

Was uns Not tut und worüber wir in der zeitgenössischen Produktion vergeblich nach einer Auskunft suchen würden, worüber uns die Geschichte aber, wenn wir es ernst nehmen, sicher und gründlich belehrt, das ist ein tieferer Einblick in das architektonische Schaffen, die Antwort auf die Frage, was unter dem Entwerfen zu verstehen sei.

Damit, daß man heute das Bauwerk in die Formen des ausgehenden 18. Jahrhunderts kleidet, ist natürlich nichts geleistet. Wenn nur an diese Äußerlichkeit gedacht wird, so kommt das auf dasselbe heraus wie früher, da die Bauten antik oder gotisch formiert wurden, nämlich auf eine neue Mode, die die moderne Pseudoarchitektur durchzumachen hätte. Nicht an der Oberfläche dürfen wir suchen, wenn wir durch das Studium der Historie der Kunst das Fundament zurückgewinnen wollen. Es ist schon nötig, tiefer zu graben und eindringlicher zu forschen.

Wenn wir uns aber keine Mühe verdrießen lassen, so finden wir am Ende auch die Antwort auf jene Frage, was denn Entwerfen heißt, daß es nämlich bedeutet, auf Grund einer Durchdenkung und Verarbeitung des Bauprogramms — das Situation und Raumerfordernis umfaßt — eine künstlerische Idee des Bauwerks im Geiste fassen. Entwerfen hat also mit Zeichnen nichts zu tun. Zeichnen kann zur Vorbereitung des Entwerfens nötig sein, insofern damit das verwickeltere Bauprogramm geklärt werden kann. Zeichnen kann man alles, auch das Komplizierteste und Verworrenste. Entwerfen, d. h. vor dem geistigen Auge sehen, kann man nur das dem Wesen nach Einfache, das dann in seiner formalen Gestaltung freilich ja sehr reich sein kann. Wenn wir es sehr präzis ausdrücken wollen, so heißt also Entwerfen: für ein gegebenes Bauprogramm die dem Wesen nach einfachste Erscheinungsform finden.

In der Tat hat diese Auffassung vom Entwerfen zu allen guten Zeiten der Baukunst gegolten: in der griechischen und römischen Antike wie im Mittelalter und in den späteren Zeiten. Oder gibt es etwas, das im Verhältnis zum Bauprogramm dem Wesen nach einfacher wäre als die berühmtesten Monumente der Baukunst, als der Parthenon, das Colosseum, der Palazzo Pitti, St. Peter in Rom, das Schloß von Caprarola, das Schloß in Aschaffenburg? Und wenn uns die großen mittelalterlichen Bauten dieser Definition des Begriffes Entwerfen sich nicht zu fügen scheinen, so gilt es doch nur, deren Geschichte gründlicher und tiefer zu fassen, um zu sehen, daß sie auch für diese gegolten hat. Man wolle sich daran erinnern, daß für die mittelalterliche Kirche aus der späten Antike ein komplizierter Bautypus übernommen werden mußte, und daß man von diesem geheiligten Typus nicht lassen konnte; daß daher die mittelalterliche Kirche kein einheitlicher Bau und keiner von absoluter Einfachheit werden konnte, daß sie vielmehr aus mehreren Bauteilen zusammengesetzt werden mußte. Wenn man das in Betracht zieht und noch daran denkt, daß die komplizierten Konstruktionen der Gotik zu ihrer Zeit etwas ganz geläufiges waren, so ist auch der Kölner Domchor als die dem Wesen nach einfachste Erscheinungsform für ein gegebenes Bauprogramm anzusprechen. Und jedenfalls ist er nicht gezeichnet, sondern entworfen, d. h. er ist nicht auf dem Papier, sondern auf Grund einer klaren künstlerischen Idee entstanden.

Aber nicht immer und zu allen Zeiten hat man das Entwerfen richtig verstanden. Zwischen den guten Zeiten der Baukunst, in denen die Anschauungen über die architektonischen Dinge absolut sicher sind, liegen andere, in denen diese Anschauungen schwankend werden. Das sind die Zeiten des Übergangs, von denen ich schon gesprochen habe. Die Zeiten, in denen neue Formen aufkommen, und in denen dann diesen Formen ein übertriebener Wert beigemessen wird. In diesen Zeiten — im 13. Jahrhundert in Deutschland, im 15. in Italien, im 16. in Deutschland — vergessen die Architekten das Entwerfen, das Fassen der künstlerischen Ideen und fangen an zu zeichnen den Formen zu Liebe. Das sind die Zeiten der papiernen Bauten.

Diese sind im Laufe der Geschichte immer länger geworden. Im 13. Jahrhundert dauerte diese Zeit nur etwa 2 Jahrzehnte, im 16. deren 5, im 19. Jahrhundert schon 10 und wir stecken eigentlich noch darin, oder beginnen doch gerade erst, uns wieder herauszuwinden. Und nur dann werden wir aus dieser papierenen Zeit heraus und zu einer neuen Baukunst gelangen, wenn wir die Lehre, die uns das gründlichste Studium der Historie gibt, die Definition des Entwerfens, zu einer allgemein anerkannten Grundlage architektonischer Betätigung machen können. *)

*) Diese Gedanken sind weiter fortgeführt in einem in diesen Tagen bei W. Ernst & Sohn in Berlin erschienenen Buche: Die Theorie des Entwerfens von Prof. Fr. Ostendorf. I. Band. Einführung. Mit vielen Abbildungen.